世界が魅了される日本の伝統「金継ぎ」:傷跡が輝く哲学と、そのグローバルな広がり

近年、「Kintsugi」という言葉を海外のメディアやブランド、さらには日常生活の中で見かけることが増えました。 単なる器の修復技術を超えて、その奥深い哲学が世界中で注目を集めています。この記事では、 なぜ金継ぎがここまで人々の心を捉えているのか、その秘密に迫ります。

近年、「Kintsugi」という言葉を海外のメディアやブランド、さらには日常生活の中で見かけることが増えました。 単なる器の修復技術を超えて、その奥深い哲学が世界中で注目を集めています。この記事では、 なぜ金継ぎがここまで人々の心を捉えているのか、その秘密に迫ります。

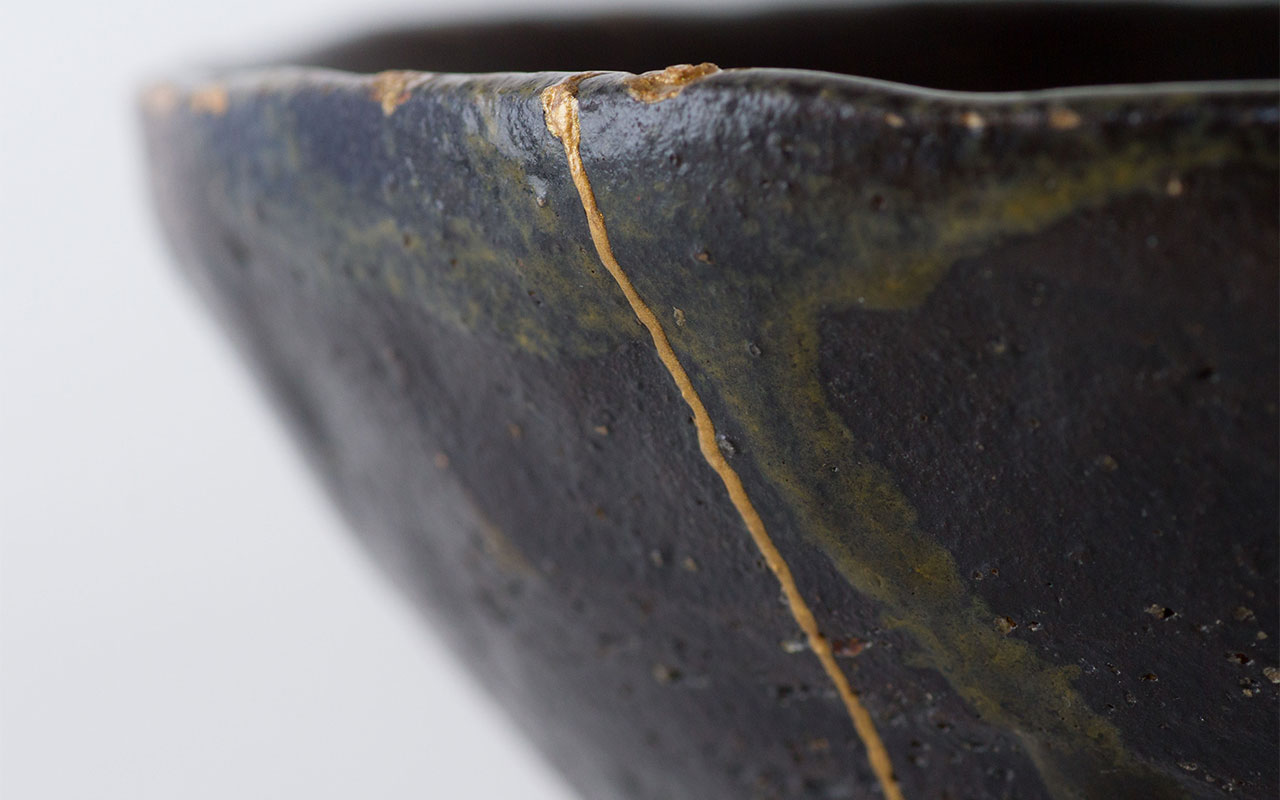

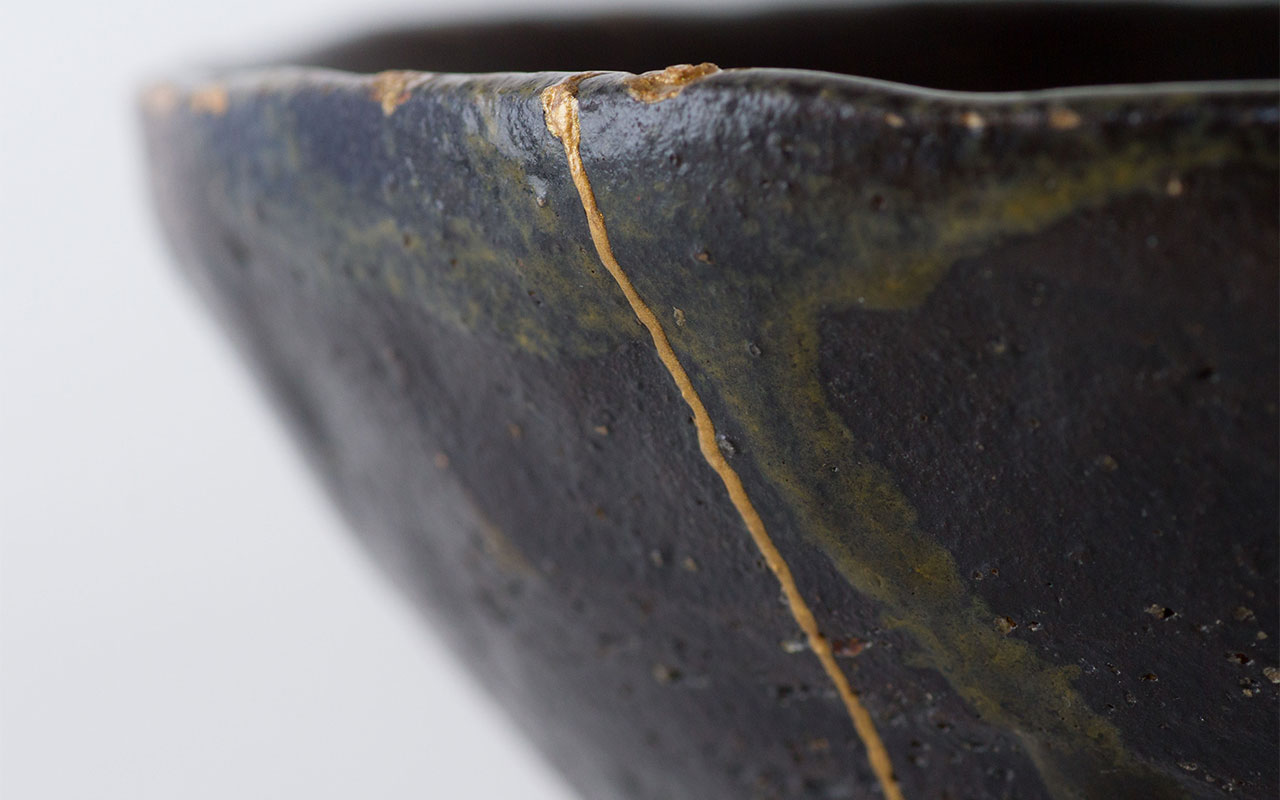

金継ぎは、割れや欠けを漆で修復し、継ぎ目を金・銀などで装飾する伝統技法(室町時代〜)です。

破損を隠すのではなく、傷跡を強調し美に昇華する発想が特徴で、 茶人たちはその痕跡を「川の流れ」と呼びました。背景には「わびさび」「もったいない」の精神が息づいています。

捨てずに直して長く使う、自然素材中心の修復――サーキュラーな暮らしの象徴として評価。

「壊れたものが以前より美しくなる」プロセスが、自己受容とレジリエンスのメタファーに。

不完全さを個性として受け入れる姿勢が、現代の価値観と響き合います。

海外では制作演出として「意図的に割る」動画も見受けられる一方、日本では実用性や器との対話を重視しています。 ただし歴史的に創造的破壊の例もあり、文脈次第で多様な解釈が共存します。

また、海外では哲学的・精神的側面をより重視する傾向が見られます。

金継ぎは、伝統が現代の課題や価値観と共鳴しながら進化する象徴。

物を大切にする精神だけでなく、人生の傷を受け入れ強く美しく生きる哲学として世界に広がっています。

壊れた器を直す体験は、人と人、記憶や関係性をも“つなぐ”気づきと癒やしをもたらします。